はじめに:感情だけで離婚を決めないために

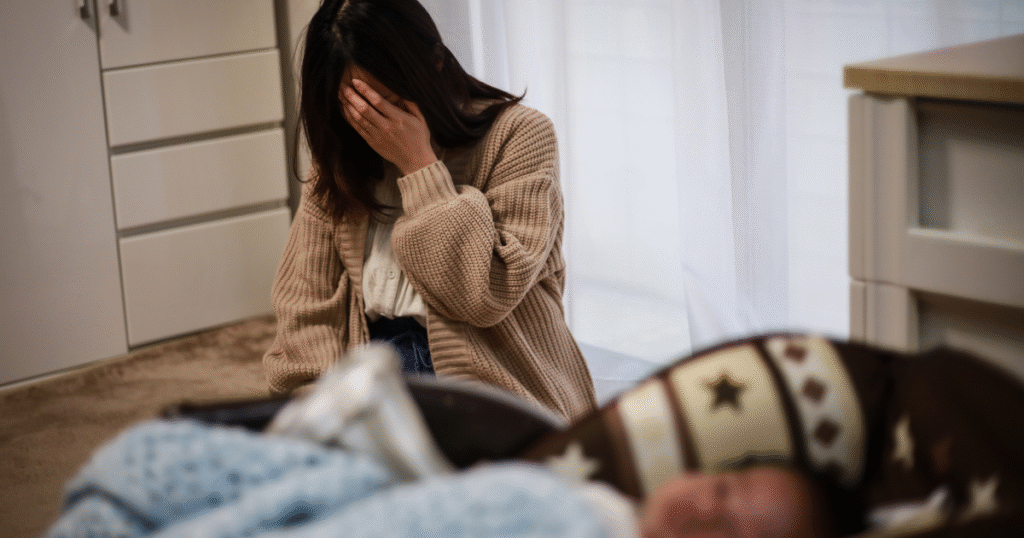

「もう一緒にいられない」「このままじゃ幸せになれない」

そんな思いから離婚を考える瞬間は、誰にでも訪れる可能性があります。けれど、離婚は人生における大きな選択。特に子どもがいたり、経済的な不安がある場合は、感情だけで進めると後々後悔してしまうことも。

この記事では、離婚を“決める前”に冷静に確認しておきたい現実的なポイントを、法律・生活・心の側面から整理してご紹介します。

離婚を決める前に考えるべき5つの視点

1. 経済的な生活設計はできているか?

離婚後の生活費、収入、養育費、住まい…今まで夫婦で分担していた支出を自力で賄えるかを冷静に見直す必要があります。

| 項目 | 離婚後に必要な準備項目 |

|---|---|

| 家計の見直し | 生活費の見積もり(住居費、食費、教育費など) |

| 収入源 | 就職、パート、副業の見込み |

| 支援制度 | 児童扶養手当、ひとり親家庭の支援制度、住居補助 |

参考: 厚生労働省|ひとり親家庭等の支援制度

※児童扶養手当や住居補助、就労支援など、離婚後に活用できる複数の制度がまとめられています。事前に確認しておくことで、不安を減らし現実的な生活設計に役立ちます。

2. 子どもの環境や心への影響を整理しているか?

離婚は親の問題であると同時に、子どもにとっても生活や心に大きな影響を与える出来事です。特に「環境が変わること」「家族のかたちが変わること」は、子どもの不安や混乱を生みやすいため、慎重な配慮が必要です。

- 年齢によって反応が異なる

幼児は「何が起きているか」を理解しにくく、情緒不安定になったり、赤ちゃん返りをすることもあります。思春期の子どもは反発や沈黙で感情を閉ざすケースもあります。 - 自分のせいだと思ってしまう子も多い

「パパとママが離婚するのは自分が悪いから」と思い込んでしまう子どもは少なくありません。だからこそ、親が率直に、でもやさしく伝える“説明の場”が必要です。 - 面会交流や親権の決め方も“子どもの気持ち”優先で

大人の感情ではなく、「子どもにとって安心できる環境はどこか」を軸に考えるべきです。

私自身も、離婚前に子ども(当時小学生)と何度も会話をしました。「どこで暮らしたい?」「どんなことが心配?」と、問いかけることで子どもは少しずつ自分の気持ちを言葉にしてくれました。子どもが“意見を言ってもいい”と感じられるだけで、大きな安心感につながります。

さらに、転校や引っ越しを伴う場合は、学校や保育園との連携も大切です。必要に応じて、スクールカウンセラーや児童相談所、自治体の子育て支援課なども積極的に活用していきましょう。

3. 財産・債務の分け方は明確か?

離婚時のトラブルで最も多いのが、財産分与や借金(債務)の扱いです。特に住宅ローンや共同名義の資産がある場合、しっかり整理しておかないと後々大きなトラブルに発展する可能性があります。

- 結婚中に築いた財産は「共有財産」として原則折半が基本

- たとえ名義が夫や妻どちらかであっても、夫婦の協力で得た資産は対象

- 借金(ローン)についても、夫婦の生活のために作られたものなら共有とみなされる

筆者の体験より

私自身、離婚時に住宅ローンの名義と実際の返済負担のバランスでもめた経験があります。当時は「名義は夫でも、家計から返済していたのは私」と主張しても通らず、結局は法的な視点で折半となりました。感情ではなく“法的な扱い”で話を進めることが、結果的に一番スムーズです。

よくある財産の種類と注意点

| 財産の種類 | 分与対象か | 注意点 |

|---|---|---|

| 銀行預金 | ○ | 結婚後に貯めた分が対象 |

| 住宅・マンション | ○ | 名義とローン返済状況の確認が必要 |

| 車両 | △ | 通勤用など必要性があれば対象になる可能性あり |

| 保険(解約返戻金) | ○ | 解約金相当額が分与対象になる |

| 借金(消費者金融) | △ | 原因がギャンブル等であれば個人責任になる場合あり |

5. 感情ではなく「目的」と「再出発の設計図」があるか?

離婚は“終わり”ではなく、“新しい人生の始まり”です。だからこそ、感情だけで突き進むのではなく、「自分は離婚後、どう生きていきたいのか?」という目的をしっかり描いておくことが大切です。

- 離婚後の生活像(仕事・住まい・人間関係)

→ どこでどんな暮らしをし、どのような働き方をして生きていきたいか、イメージを持つことが大切です。 - どんな人生を送りたいか、自分の理想を言語化

→ 感情的な勢いではなく、自分が本当に求めているものを具体的な言葉で表すことで、離婚後の軸になります。 - 「離婚=ゴール」ではなく「再出発のスタート」と考える

→ 離婚を区切りではなく、未来へ進む準備ととらえることで、現実的かつ前向きな選択ができます。

自分自身に問いかけてみてください。「そのあと、私はどう生きたいのか?」と。ここにしっかりとした答えがあるかどうかで、迷いの大きさも変わります。

離婚前に確認しておきたいチェックリスト10項目

ここまでの内容を踏まえ、実際に離婚を決断する前に“抜け漏れなく確認すべきこと”をチェックリストにまとめました。感情が揺れる場面でも、このチェックリストを使えば冷静に判断しやすくなります。

| チェック項目 | 解説 |

| 1. 離婚後の住まいは確保できているか? | 実家に戻る、賃貸を契約するなど、具体的な住環境の見通しは必須です。 |

| 2. 収入の見込み・就職先はあるか? | パート・正社員・副業など、自分にできる仕事のシミュレーションを。 |

| 3. 子どもの進学や転校に影響が出ないか? | 引っ越しの有無や学区の変更、通学方法まで具体的に想定しましょう。 |

| 4. 財産・借金は正しく把握しているか? | 名義や金額だけでなく、共有・個人の区別も整理しておく必要があります。 |

| 5. 養育費・面会交流の取り決めができているか? | 公正証書での明文化がおすすめです。口約束では後に揉めやすくなります。 |

| 6. 離婚理由が法律上認められるものか? | 協議で済まない場合は、裁判で認められる正当事由が必要となります。 |

| 7. 離婚後の目標やライフプランは描けているか? | 仕事・暮らし・子育て、すべてにおいての“再出発の設計図”を用意しましょう。 |

| 8. 子どもに離婚の説明ができる準備があるか? | 年齢に応じた伝え方・タイミング・説明内容まで、事前に考えておくことが大切です。 |

| 9. 支援制度や相談窓口を調べているか? | ひとり親手当や住居確保給付金、無料法律相談などの制度を活用しましょう。 |

| 10. ひとりになったときの心の支えがあるか? | 友人、家族、支援団体、カウンセラーなど“頼れる相手”の確保も大切です。 |

このチェックリストは「不安をなくすため」ではなく、「見通しを立てるため」に使うもの。自分の中にある“決意と計画”を明確にするツールとして活用してください。

実際の声(体験談)から学ぶ、離婚前のリアルな気づき

離婚は書類だけでは済まない、感情と生活が複雑に絡み合う選択です。ここでは、実際に離婚を経験した方々の声を通じて、「離婚前に確認しておいて良かったこと」「もっと早く知っておけばよかったこと」など、リアルな気づきをご紹介します。

● ケース1:離婚後に家賃が払えなくなった(30代・シングルマザー)

離婚を急いでしまい、住む場所や収入のことを十分に考えずに出てきてしまいました。最初の3ヶ月は実家に頼りましたが、母も高齢で限界があり、ようやく住居確保給付金という制度にたどり着きました。最初からこうした制度を調べておけば、もっと冷静に準備ができたと思います。

● ケース2:子どもに何も説明できなかった後悔(40代・2児の母)

離婚前、子どもにどう伝えるべきかわからず、曖昧なまま家を出ました。結果、子どもが情緒不安定になり、学校でもトラブルが増えてしまいました。後からカウンセラーの方に相談し、丁寧に説明し直すことでようやく安定してきました。最初に“説明の準備”をしておくべきだったと痛感しました。

● ケース3:離婚後すぐに経済的に自立できた成功例(20代後半・パート勤務)

離婚を考え始めた頃から就職活動を始め、扶養を外れる準備をしていました。ハローワークの相談員に支援制度や働き方のアドバイスを受けられたことも大きかったです。「離婚する=自分で生活を回す」と腹をくくった瞬間、動き方も変わりました。

離婚を考える心を整える方法

離婚は人生の一大転機であり、不安・怒り・悲しみといった感情が交錯する場面でもあります。冷静な判断や準備をするためには、「心の整理」もとても大切なステップです。以下は、実際に離婚を経験した人たちや専門家が勧める、心のケア方法です。

● ノートに自分の気持ちをすべて書き出す

頭の中でモヤモヤしている気持ちをノートに書くことで、自分の本音や本当の悩みに気づくことができます。「怒っている理由」「悲しい理由」「希望していること」など、整理するだけで冷静さが戻ってくることもあります。

● 信頼できる人に“気持ち”を話す

家族、親友、ママ友、カウンセラーなど、信頼できる相手に思いを聞いてもらうことで、感情がやわらぎます。「話すこと」は、心のデトックスでもあります。誰かに話すことで、自分の中の選択に自信を持てることも。

● 「ひとりの時間」を意識して作る

毎日育児や家事に追われる中で、自分の気持ちに目を向ける余裕がなくなっていませんか?10分でもよいので、静かに考える時間や、自分を甘やかす時間(お茶を飲む、音楽を聴くなど)を意識的に確保することも、自分らしさを保つコツです。

● 感情ではなく“未来”を見つめる質問をする

「私はこれからどうなりたい?」「どんな暮らしを望んでいる?」「子どもとどんな関係を築きたい?」など、未来視点の質問を自分に投げかけることで、冷静な判断がしやすくなります。

離婚は、気持ちの整理と生活の設計が揃ってはじめて“前に進む準備”が整います。焦らず、でも確実に、自分のための道を見つけていきましょう。

まとめ:離婚の前に「立ち止まって考える力」を育てる

離婚は、感情のピークで突発的に選ぶものではなく、自分の未来を本気で見つめたときに必要な選択として“納得の上で決断する”ことが理想です。

今回の記事では、経済・子ども・法律・感情・将来設計といった視点から、「離婚前に確認すべきこと」を体系的に整理しました。

離婚後は、自由であると同時に孤独になることもあります。その現実と向き合いながらも、“ひとりでも生きていける土台”と“頼れる人や制度”を見つけておくことで、不安を希望に変えていくことができます。

離婚は逃げではありません。でも、現実を無視して突き進んでしまうと、結果的に自分を追い詰めてしまうことも。だからこそ、一度立ち止まり、

- 「何に不満を感じているのか?」

- 「何を守りたいのか?」

- 「この先どうありたいのか?」

を、自分の言葉で明確にしてみてください。

この問いに向き合う力こそが、あなたのこれからの人生の軸となります。

人生は何度でもやり直せます。だからこそ、焦らず、冷静に、でも勇気を持って、自分の未来を描いてください。

あなたが、あなたらしい人生を再び歩み出せるよう、この記事が少しでも力になれたなら幸いです。