こんな方に向けた記事です

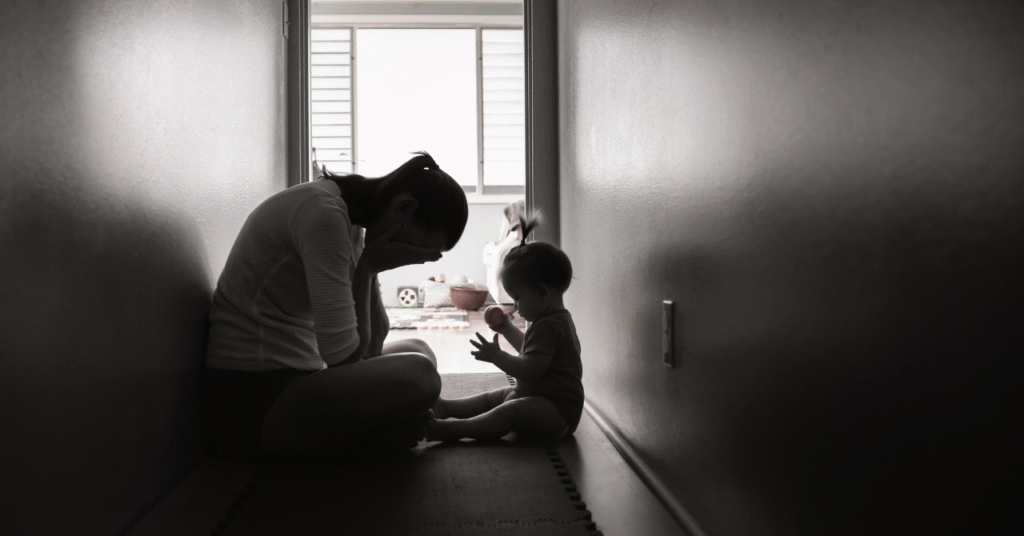

- 子どもに怒ってばかりで自己嫌悪に陥っている方

- イライラが止まらず、爆発してしまう自分をコントロールしたい方

- 毎日が“責任”と“やること”の連続で心に余裕が持てない方

- 「自分に自信が持てない」「何をしても満たされない」と感じている方

この記事では、怒りという感情を正しく理解し、自分を責める代わりに「どう受け止め、どう扱うか」を軸に、毎日を少しでも穏やかに過ごせるようになるための考え方と、自己肯定感の育て方をお伝えします。

怒りは“ダメな感情”じゃない

怒りは人間にとって自然な感情の一つです。怒りが湧くということは、あなたの中に「守りたいもの」「譲れない価値観」がある証拠です。

「毎日頑張っているのに、子どもが言うことを聞いてくれない」 「私だって疲れているのに、どうして誰も理解してくれないの」

そう感じること自体は何もおかしくありません。

でも、「怒る=悪いこと」と思い込んでしまうと、自分を責める→また怒る→また自己嫌悪…という悪循環が生まれます。

怒りは否定するのではなく、「気づき」として扱うことで、次の行動に変えることができます。怒りの背景には、きっと「もっとこうしてほしい」「本当はこうなりたい」という願いがあるはず。怒りを通して、自分の大切な価値観と向き合うことができれば、そこから新たな気づきや選択肢も見えてくるようになります。

怒りは、自分の心を教えてくれる“内側からのメッセージ”でもあるのです。

育児中に感じる怒りやイライラは、決して“異常”なことではありません。

厚生労働省の子育て支援ガイドラインでも「怒りは親として当然の反応であり、感情のコントロールが難しくなる場面も多い」と紹介されています。

参照:厚生労働省|子育て支援のためのこころの健康支援

怒りを抑えるための“3つの視点”

1. 感情をラベリングする

「イライラする」「ムカつく」「もうイヤ!」——子育て中の私たちは、こうした感情を日々抱えています。

でも、漠然とした怒りのままでは、自分でもその感情の扱い方が分からなくなってしまい、やがて自分自身を責める材料に変わっていきます。

だからこそ、「自分は何に怒っているのか?」を具体的に言葉にする=ラベリングすることが、とても重要なのです。

例えば…

- 子どもに片付けを何度言っても聞いてもらえなかった

→「思い通りに動いてくれないことに苛立った」「言っても伝わらない自分が情けなかった」 - 仕事で疲れて帰ってきたのに家が散らかっていた

→「安心できる場所じゃないことにガッカリした」「自分の努力が報われない気がして怒りが湧いた」

感情の正体が見えた瞬間、それだけでふっと気持ちが軽くなることがあります。

ラベリングのコツは、主語を入れて認識することです。

「私は、疲れていたのにさらに指摘されて悲しかった」

「私は、片付けができていないのを見て“誰も助けてくれない”と感じて寂しかった」

こうやって言語化することで、自分を責める気持ちが「自分を理解する視点」へと変わっていきます。

また、毎日1つ、自分の怒りをラベリングして書き出す習慣を持つと、少しずつ感情の整理がうまくなります。

怒りは決して“ダメな感情”ではなく、心からのSOSサインなのです。

言葉にしてあげることで、そのサインを正しく受け取れるようになります。果的です。「私がいま怒っているのは、疲れているのにさらに負担がかかっているからだ」と言語化できるだけで、感情の波に飲まれにくくなります。

2. 「当たり前」を手放す

「ちゃんと食べてくれるはず」「静かにしてくれるべき」など、“当たり前”が多すぎると、期待を裏切られるたびにイライラが溜まります。

子どもは大人の都合通りには動きません。「ちゃんと」や「普通は」といった理想が高すぎると、現実とのギャップに疲れてしまいます。

「まあ、そんな日もあるか」と思えるかどうかで、心の消耗度が変わります。

期待をゼロにする必要はありませんが、「予定通りにいかないことも受け入れる」マインドを持つことで、日常のストレスは大きく減っていきます。

3. “今”を区切る習慣を持つ

イライラが積み重なりすぎるのは、「自分の時間」をまったく取れていない証拠です。

1日5分でもいいので、意識的に「今だけは何もしない」時間を作ってください。呼吸を整える、温かいお茶を飲む、目を閉じる。

“リセット時間”があると、怒りの沸点がぐっと下がります。スマホを見るのではなく、自分の内側に目を向ける時間を習慣にしていくことで、「思考を整理する力」も育っていきます。

また、日記やメモに「今日怒ったこと」と「本当はどうしたかったか」を書いてみることも効果的です。怒りの背景にある願いを整理できれば、次の行動を変えるヒントになります。

筆者は、「子どもにも家事」手伝いをしてもらいながら、自分のキャパを超えないようにしていました。

洗い物は2ポイント、お風呂洗い1ポイントのように「ポイントを貯めて」手伝ってもらう形です。子供が嫌なときは無理に手伝ってもらうことはしませんでした。ポイント制などは、賛否両論ありますが「子どもと笑顔」に暮らせる方法の方がいいと判断しました。

自己肯定感は「結果」じゃなく「習慣」で育つ

「ちゃんとできた自分」しか認められないと、失敗やうまくいかない日が続くと自己否定に繋がります。

でも、自己肯定感とは「常に自信に満ちた自分でいること」ではなく、「うまくいかない日も、自分を認めてあげられる状態」のことです。

毎日が完璧でなくていい。 家事が少し雑でも、怒ってしまったとしても、そこから「また明日やり直せばいい」と思える心の柔らかさが、あなたを支えてくれます。

毎日の中で“自分を褒めるポイント”を見つけよう

- 今日も朝起きて子どもにご飯を用意した

- 今日も1日、逃げずに向き合った

- イライラしたけど、途中で深呼吸できた

どんなに小さなことでもOK。毎日“肯定できる自分”に気づく習慣を育てましょう。

「ちゃんとやる」よりも、「ちゃんと向き合っている」自分を認めてあげてください。

また、子どもと一緒に“ありがとう”を言い合う習慣を持つこともおすすめです。

「ご飯作ってくれてありがとう」 「手伝ってくれて助かったよ」

そんな言葉のやり取りが、親子の信頼感を育み、結果的にあなた自身の自己肯定感も高めてくれるでしょう。

ここでお母さん自身も、子供も褒めることによって二人ともの自己肯定感が上がります。

おわりに

怒りは“消す”ものではなく、“扱う”ものです。 自己肯定感は“高める”のではなく、“育てる”ものです。

忙しい毎日の中で、思い通りにいかないこともたくさんあります。 でも、そのたびに「自分はダメだ」と思う必要はありません。

大切なのは、「自分が何を感じているのか」「どうしたいのか」に素直に気づいてあげること。

その積み重ねが、自分を認める力を育て、子どもとの関係にも優しさを広げていきます。

今日もあなたは、十分頑張っています。 怒りに悩んだとしても、それは「よくなりたい」と思っている証拠です。

この記事が、あなたの心の整え方のヒントになれば幸いです。

目指そう